Una industria en ruinas: arqueología industrial en Campoo

Fernando Ruiz Gómez

El texto que sigue obedece a la colaboración que tuve en el ciclo que el pasado mayo nos propuso Cuadernos de Campoo1. El propósito era actualizar un somero catálogo de las «industrias» campurrianas del pasado. Revisar cuál es la situación actual de sus restos y calibrar su significación histórica.

Este breve repaso no es el resultado de buscar, excavar e investigar a partir de unos restos, como es tradicional en la arqueología. El acercamiento a nuestro patrimonio industrial es un ejercicio de indagación que se produce a partir (y como consecuencia) de la investigación en los archivos, entre los papeles, las fuentes primarias que me informan de la evolución económica de la comarca desde finales del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XX. Es en el curso de esa investigación cuando se perfila la importancia histórica de una experiencia industrial decimonónica en gran parte olvidada y la necesidad de encontrar las huellas conservadas de esos hitos industriales. Al final volveremos sobre el modo de aproximarnos a esos restos que nos da la arqueología industrial y sus aportaciones a la investigación y a la defensa de nuestro patrimonio industrial.

Antes de continuar, también debo prevenir sobre el objeto de estas reflexiones. Se refieren muy mayoritariamente a patrimonio industrial inmobiliario, los edificios y las infraestructuras industriales. No se trata siempre de los restos de mayor valor histórico, ni siquiera a menudo los mejor conservados, pero sí es invariablemente la huella más visible, la que mejor concreta (como lo hace una ermita o una iglesia, una fuente o una casa torre, o un estadio deportivo o una plaza porticada) la perdurabilidad del recuerdo de su actividad. No hay que olvidar, sin embargo, que también considero patrimonio industrial la maquinaria (tan esquiva a la conservación), los documentos privados (empresariales, de los obreros, etiquetas, publicidad, lotos, dibujos...) aún más esquivos y dispersos, los productos elaborados y sus patentes y registros de marca, la memoria de los empresarios, los técnicos y los trabajadores...

Antes de continuar, también debo prevenir sobre el objeto de estas reflexiones. Se refieren muy mayoritariamente a patrimonio industrial inmobiliario, los edificios y las infraestructuras industriales. No se trata siempre de los restos de mayor valor histórico, ni siquiera a menudo los mejor conservados, pero sí es invariablemente la huella más visible, la que mejor concreta (como lo hace una ermita o una iglesia, una fuente o una casa torre, o un estadio deportivo o una plaza porticada) la perdurabilidad del recuerdo de su actividad. No hay que olvidar, sin embargo, que también considero patrimonio industrial la maquinaria (tan esquiva a la conservación), los documentos privados (empresariales, de los obreros, etiquetas, publicidad, lotos, dibujos...) aún más esquivos y dispersos, los productos elaborados y sus patentes y registros de marca, la memoria de los empresarios, los técnicos y los trabajadores... Por otro lado, se acompaña el repaso de los restos industriales conservados hoy de un breve recordatorio de su significación histórica. Ponemos a cada fábrica en el contexto histórico industrial que le corresponde. Y así, una revisión panorámica de la industria de mitad del siglo XIX en Cantabria (ver mapa) nos destaca varias manchas industriales localizadas en el entorno de Reinosa: puntos que representan establecimientos tradicionales de molinería y de oficios artesanales, cuadrados que esconden fábricas de tamaño medio en empleo como harineras, ferrerías o curtidoras mecánicas, y círculos que anuncian la llegada de una industria moderna con más capacidad de empleo, como el vidrio en Las Rozas. La densidad industrial, a primera vista, parece competir bien con otras zonas de la región con más «fama» en la experiencia industrial. ¿Por qué no hablar del incipiente nacimiento de un distrito industrial en Reinosa, en fecha tan temprana? Quizás su éxito efímero y su pronta sustitución por otro modelo industrial ocultaron esa experiencia histórica. Intentemos que no queden igual de ocultos los símbolos fabriles que sobrevivieron a aquella época.

Por otro lado, se acompaña el repaso de los restos industriales conservados hoy de un breve recordatorio de su significación histórica. Ponemos a cada fábrica en el contexto histórico industrial que le corresponde. Y así, una revisión panorámica de la industria de mitad del siglo XIX en Cantabria (ver mapa) nos destaca varias manchas industriales localizadas en el entorno de Reinosa: puntos que representan establecimientos tradicionales de molinería y de oficios artesanales, cuadrados que esconden fábricas de tamaño medio en empleo como harineras, ferrerías o curtidoras mecánicas, y círculos que anuncian la llegada de una industria moderna con más capacidad de empleo, como el vidrio en Las Rozas. La densidad industrial, a primera vista, parece competir bien con otras zonas de la región con más «fama» en la experiencia industrial. ¿Por qué no hablar del incipiente nacimiento de un distrito industrial en Reinosa, en fecha tan temprana? Quizás su éxito efímero y su pronta sustitución por otro modelo industrial ocultaron esa experiencia histórica. Intentemos que no queden igual de ocultos los símbolos fabriles que sobrevivieron a aquella época.Una industria vieja, las ferrerías

Las ferrerías, un establecimiento de primera transformación tradicional de la vena de hierro en lingote, tuvieron una presencia tardía en Campoo. En el ochocientos se fundamentan en una tecnología ya obsoleta, de horno bajo al carbón vegetal y con determinantes factores de localización y emplazamiento en áreas rurales: necesitan aguas de cursos pendientes para concesiones de salto de aprovechamiento energético, y necesitan acceso a recursos de leña de calidad, abundante, constante y permitido por los usos locales.

En las ferrerías campurrianas, sin embargo, confluyen algunos elementos nuevos: los antiguos propietarios, vinculados a la galaxia empresarial del conde de Isla, dejan paso ahora a grandes comerciantes de la capital que tal vez introducen otras formas de entender este negocio o, como hoy diríamos, iniciativas emprendedoras sobre una industria en decadencia. El caso es que la actividad de estas ferrerías parece sobrevivir a muchas de sus contemporáneas, debido probablemente a una acusada orientación comercial al cercano mercado agrario castellano.

En cuanto a sus características industriales externas, son un ejemplo perfecto de complejo industrial tradicional que integra recursos del entorno: carbones de bosques vinculados próximos, vena de hierro de pequeños cotos cercanos y acceso a infraestructuras de transporte local y comarcal (carretería, caminos, canales y puertos). Siempre en un emplazamiento determinado por el aprovechamiento de la energía de un salto de agua suficiente para mover los ingenios de labra (el martillo) y soplado (principalmente barquines). Un buen informante del Estado de las fábricas de la provincia de 1845 nos aporta datos elocuentes de las necesidades de empleo de una ferrería en esas fechas: cinco operarios especializados para fundir y labrar, 30 obreros para el carboneo anual y otros 250 carreteros por temporada para el trasiego y transporte de los carbones y la vena de hierro. La ferrería, en fin, nos ofrece siempre un paisaje de agua y bosque, un complejo de edificios para ruedas, martillo, hornos y fraguas, carboneras, almacén y otros talleres, una infraestructura de canales, puentes, arcos y presas y, si hay suerte, toda una colección de herramientas de los ferrones.

Si nos aventuramos a la búsqueda de sus restos, debemos acudir a Pesquera, en el rincón del Gorgollón, al núcleo urbano de Santiurde, en un amplio cercado a orillas del Besaya, a la ribera del Pantano del Ebro, en la parte inundada de Horna y a un recogido paraje a las afueras de Bustasur, en la Ferrería.

Si nos aventuramos a la búsqueda de sus restos, debemos acudir a Pesquera, en el rincón del Gorgollón, al núcleo urbano de Santiurde, en un amplio cercado a orillas del Besaya, a la ribera del Pantano del Ebro, en la parte inundada de Horna y a un recogido paraje a las afueras de Bustasur, en la Ferrería.Sólo en las aguas bajas del Pantano del Ebro podremos encontrar las ruinas de la antigua ferrería de Horna, construida en el siglo XVIII y labrando hasta mediado el siglo XIX bajo los intereses, directos o indirectos, de comerciantes del camino de Castilla (significativamente los López-Dóriga).

También desaparecidos los restos de la ferrería del Gorgollón, en Pesquera, sólo nos queda apreciar su huella en la presa (foto n° 3), sobre el Besaya, de lo que luego fue fábrica harinera. Fue construida hacia 1750 por Marcos Vierna, trasmerano vinculado a los negocios de Isla.

Podemos rastrear mejor los restos de la ferrería de Santiurde. Se conserva el recinto original, algunas ruinas de los edificios anejos y el canal y arco de salida de las aguas (foto n° 4). Los edificios principales de taller y carboneras han sido completamente reformados.

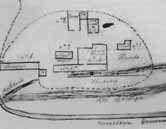

Podemos rastrear mejor los restos de la ferrería de Santiurde. Se conserva el recinto original, algunas ruinas de los edificios anejos y el canal y arco de salida de las aguas (foto n° 4). Los edificios principales de taller y carboneras han sido completamente reformados.  Podemos comparar la situación actual con un croquis manuscrito de 1875 (foto n° 5) en el que se dibuja el complejo industrial: un edificio principal, ya transformado en fábrica de harinas (y más tarde en fábrica maderera), incluye el espacio que fue de carboneras, fuelles y horno; otros edificios para almacén y venta, de habitación de molineros, carpintería, cuadras, huertas y hasta capilla y casa-cuartel de la Guardia Civil. Su historia como ferrería es más tortuosa que las anteriores: propietarios también trasmeranos la dejarán sin labrar en época fernandina hasta que, mediado el siglo XIX, la adquieren intereses comerciales santanderinos para ponerla en funcionamiento, sin mucho éxito, a tenor de su pronta transformación al negocio harinero. No fue ajeno a este cambio el continuado pleito por el acceso a maderas con los pueblos del entorno y con la ferrería de Pesquera.

Podemos comparar la situación actual con un croquis manuscrito de 1875 (foto n° 5) en el que se dibuja el complejo industrial: un edificio principal, ya transformado en fábrica de harinas (y más tarde en fábrica maderera), incluye el espacio que fue de carboneras, fuelles y horno; otros edificios para almacén y venta, de habitación de molineros, carpintería, cuadras, huertas y hasta capilla y casa-cuartel de la Guardia Civil. Su historia como ferrería es más tortuosa que las anteriores: propietarios también trasmeranos la dejarán sin labrar en época fernandina hasta que, mediado el siglo XIX, la adquieren intereses comerciales santanderinos para ponerla en funcionamiento, sin mucho éxito, a tenor de su pronta transformación al negocio harinero. No fue ajeno a este cambio el continuado pleito por el acceso a maderas con los pueblos del entorno y con la ferrería de Pesquera. Una conservación similar encontramos en la ferrería de la Pendía, en Bustasur. En esta ocasión destaca un paraje típico en estos establecimientos: recodo de río (el Ebro, en este caso) con su presa (foto n° 6), en franco deterioro; y un cauce o canal en un entorno de bosque de ribera que nos descubre los edificios de la fábrica junto al puente de la carretera a Valderredible.

Una conservación similar encontramos en la ferrería de la Pendía, en Bustasur. En esta ocasión destaca un paraje típico en estos establecimientos: recodo de río (el Ebro, en este caso) con su presa (foto n° 6), en franco deterioro; y un cauce o canal en un entorno de bosque de ribera que nos descubre los edificios de la fábrica junto al puente de la carretera a Valderredible.  Con edificios transformados en gran parte por usos posteriores (fábrica de luz, entre ellos), la ferrería conserva el paramento de parte de los talleres y las carboneras (foto n° 7). Todavía se puede leer en su disposición la organización inteligente de la carga del carbón por la parte superior y la descarga en un plano inclinado hacia el horno. El paraje inigualable, los restos aún legibles y, por supuesto, la persistencia de los toponímicos hacen de este caso uno de los mejores valores patrimoniales a conservar de entre las ferrerías de la comarca. Su historia, además, no está exenta de interés: fundada por el linaje Collantes, tan unido al progreso industrial de la comarca, hacia 1770, pudo servir de laboratorio siderometalúrgico del ilustrado Luis Collantes Fonegra antes de pasar a manos de Ramón López-Dóriga a comienzos del ochocientos y mantenerse en funcionamiento más tiempo que muchas de sus contemporáneas, vendiendo en las numerosas fraguas del mercado castellano próximo.

Con edificios transformados en gran parte por usos posteriores (fábrica de luz, entre ellos), la ferrería conserva el paramento de parte de los talleres y las carboneras (foto n° 7). Todavía se puede leer en su disposición la organización inteligente de la carga del carbón por la parte superior y la descarga en un plano inclinado hacia el horno. El paraje inigualable, los restos aún legibles y, por supuesto, la persistencia de los toponímicos hacen de este caso uno de los mejores valores patrimoniales a conservar de entre las ferrerías de la comarca. Su historia, además, no está exenta de interés: fundada por el linaje Collantes, tan unido al progreso industrial de la comarca, hacia 1770, pudo servir de laboratorio siderometalúrgico del ilustrado Luis Collantes Fonegra antes de pasar a manos de Ramón López-Dóriga a comienzos del ochocientos y mantenerse en funcionamiento más tiempo que muchas de sus contemporáneas, vendiendo en las numerosas fraguas del mercado castellano próximo.Una industria emblemática: harineras, no molinos

Hablamos de fábricas harineras, no de molinos de maquila. De piedras francesas o cilindros centroeuropeos (y no de muelas) con un sistema integrado de molienda y cernido. De un complejo fabril que incluye una completa instalación hidráulica, edificios de transformación, almacenaje, empaque, talleres de carpintería y forja, equipamiento para transporte... y no de un caserón sobre las aguas de un arroyo invernal. Hablamos, en fin, del establecimiento de transformación que forma parte de un complejo empresarial que integra el trigo de Campos, las infraestructuras de transporte fluvial, carretero y naviero en el camino de Castilla y los comisionistas delegados en territorio de Ultramar. La especialización industrial harinera del entorno de Reinosa (comparable a la del Canal palentino) no es más que uno más de los eslabones de esa economía de exportación de los negocios santanderinos y castellanos del siglo XIX. Pero una especialización bien asentada en el desarrollo de los negocios campurrianos y que nos ha legado un verdadero símbolo visual y patrimonial en muchos de los característicos edificios y parajes que jalonan los principales ríos de la comarca.

De los muchos ejemplos históricos de actividad harinera en Campoo, seleccionamos algunos de los más significativos por sus distintos niveles de conservación.

Sólo huellas, a veces insólitas, quedan de algimas de las más imponentes harineras. Es el caso de La Central, que pasó de compartir las aguas del Ebro con el viejo puente de Reinosa, a servir de oportuno aparcamiento en pleno casco urbano (foto nº 8). Eso sí, una imagen pétrea nos recuerda la fábrica perdida (foto n° 9), aquella que más fama dio en la ciudad al sistema austro-húngaro de cilindros para la molienda, de la mano de los Ruiz Huidobro.

Un solar apartado es todo lo que queda de la fábrica de la Barcenilla, en otro tiempo imponente con sus edificios de fábrica y almacén (fotos n° 10 y 11). Ni siquiera el solar nos sobrevive de la antigua fábrica de Las Fuentes, pronto convertida en una de las más famosas firmas de chocolate, Errazti, y hoy completamente desaparecida (foto n° 12). Un estado muy similar de conservación, un solar abandonado, sustituye hoy a la primera harinera que movió el Ebro en su primer recodo de Fontibre (fotos n° 13 y 14).

Algo más de respeto parece merecer el estado de ruina. Como si el encanto romántico se aplicase aquí no a la torre medieval almenada o a los paramentos semiderruidos de un viejo castillo, sino a la equilibrada sillería enhiesta sobre la garganta del Besaya de la citada harinera del Gorgollón (foto n° 15). 0 como los solitarios y respetados muros del edificio de fábrica de Cañeda (foto n° 16). Podríamos incluir aquí también los ya citados restos de Santiurde, la que fue harinera con el nombre de La Ferrería o de Uzquiano, su reformador inicial.

Algo más de respeto parece merecer el estado de ruina. Como si el encanto romántico se aplicase aquí no a la torre medieval almenada o a los paramentos semiderruidos de un viejo castillo, sino a la equilibrada sillería enhiesta sobre la garganta del Besaya de la citada harinera del Gorgollón (foto n° 15). 0 como los solitarios y respetados muros del edificio de fábrica de Cañeda (foto n° 16). Podríamos incluir aquí también los ya citados restos de Santiurde, la que fue harinera con el nombre de La Ferrería o de Uzquiano, su reformador inicial.

Pero hay un conjunto de establecimientos harineros que han conseguido conservar su aspecto casi original, si bien a costa de reformas radicales en su interior. Han transformado su función y su utilidad, con lo que han perdido casi toda la maquinaria y el utillaje, incluso la organización interior del espacio, pero de ese modo han conservado el importante aspecto de sus edificios, símbolos de su pasado esplendor. Siguiendo un itinerario aguas arriba del Ebro desde Reinosa disfrutaremos de la finca de los Obesos, utilizada hoy para servicios públicos administrativos, una fábrica en Nestares con un uso hostelero, la fábrica de Ciella, en plena reforma, y la fábrica de Salces, reutilizada como vivienda y horno de pan. En otra dirección, aguas abajo del Besaya, la fábrica de Lantueno y la fábrica de la Venta Vieja en Santiurde esquivaron la ruina con una reforma para usos ganaderos y la antigua Dominica, para usos de restauración, hoy también abandonados.

Pero hay un conjunto de establecimientos harineros que han conseguido conservar su aspecto casi original, si bien a costa de reformas radicales en su interior. Han transformado su función y su utilidad, con lo que han perdido casi toda la maquinaria y el utillaje, incluso la organización interior del espacio, pero de ese modo han conservado el importante aspecto de sus edificios, símbolos de su pasado esplendor. Siguiendo un itinerario aguas arriba del Ebro desde Reinosa disfrutaremos de la finca de los Obesos, utilizada hoy para servicios públicos administrativos, una fábrica en Nestares con un uso hostelero, la fábrica de Ciella, en plena reforma, y la fábrica de Salces, reutilizada como vivienda y horno de pan. En otra dirección, aguas abajo del Besaya, la fábrica de Lantueno y la fábrica de la Venta Vieja en Santiurde esquivaron la ruina con una reforma para usos ganaderos y la antigua Dominica, para usos de restauración, hoy también abandonados.

La magnífica finca de los Obesos conserva el grueso de los inmuebles que dan cuerpo a la idea de complejo fabril que en su momento fue la harinera (foto n° 17). Sin equipamiento mecánico y tecnológico, con su impresionante instalación hidráulica ya tan sólo insinuada, sin embargo, un muro cortina acristalado nos permite disfrutar en vivo de todos los niveles de organización en vertical de la elaboración de la harina: el piso de las turbinas (rara vez tan visible), el piso de molienda y los niveles superiores de limpia, cernido y empaque y almacén. Se trata de un antiguo molino harinero de 5 piedras, llamado de San Esteban (foto n° 18), que fue transformado en fábrica hacia 1855 por la familia García del Hoyo, no sin continuos pleitos de aguas con la fábrica de Nestares. Tras pasar por la propiedad de una rama de la familia Macho, fue comprada por los Obeso García a principios del siglo XX para convertirse en símbolo de la harinería local.

La magnífica finca de los Obesos conserva el grueso de los inmuebles que dan cuerpo a la idea de complejo fabril que en su momento fue la harinera (foto n° 17). Sin equipamiento mecánico y tecnológico, con su impresionante instalación hidráulica ya tan sólo insinuada, sin embargo, un muro cortina acristalado nos permite disfrutar en vivo de todos los niveles de organización en vertical de la elaboración de la harina: el piso de las turbinas (rara vez tan visible), el piso de molienda y los niveles superiores de limpia, cernido y empaque y almacén. Se trata de un antiguo molino harinero de 5 piedras, llamado de San Esteban (foto n° 18), que fue transformado en fábrica hacia 1855 por la familia García del Hoyo, no sin continuos pleitos de aguas con la fábrica de Nestares. Tras pasar por la propiedad de una rama de la familia Macho, fue comprada por los Obeso García a principios del siglo XX para convertirse en símbolo de la harinería local. Ascendiendo por el Ebro pronto encontramos en Nestares otra muestra muy llamativa de estas harineras. Con una buena conservación del equipamiento hidráulico y de los edificios principales, los propietarios de su establecimiento de hostelería mantienen también una inquietud cierta por respetar (e incluso homenajear) su antigua utilidad (foto n" 19). Lo cierto es que así lo merece la que, de mano de los García de los Ríos, elaboró la harina «Flor del Ebro» con la que promovieron sus propietarios el nombre de la fábrica. Industria y apellido constituyen, casi por igual, buenos ejemplos del desarrollo económico (industrial, comercial y minero) de Reinosa en el siglo XIX.

Ascendiendo por el Ebro pronto encontramos en Nestares otra muestra muy llamativa de estas harineras. Con una buena conservación del equipamiento hidráulico y de los edificios principales, los propietarios de su establecimiento de hostelería mantienen también una inquietud cierta por respetar (e incluso homenajear) su antigua utilidad (foto n" 19). Lo cierto es que así lo merece la que, de mano de los García de los Ríos, elaboró la harina «Flor del Ebro» con la que promovieron sus propietarios el nombre de la fábrica. Industria y apellido constituyen, casi por igual, buenos ejemplos del desarrollo económico (industrial, comercial y minero) de Reinosa en el siglo XIX. Dejando atrás Nestares, y sin olvidar el molino de la Corbilla (foto n° 20), vinculado históricamente a la misma empresa del anterior, no tardaríamos en divisar una construcción industrial no muy diferente a las ya descritas, aunque hoy en plena reforma, que llama la atención por su chimenea. Conserva Ciella el paraje con sus edificios, si bien muy reformados, de fabricación, de almacén, de caballerizas,

Dejando atrás Nestares, y sin olvidar el molino de la Corbilla (foto n° 20), vinculado históricamente a la misma empresa del anterior, no tardaríamos en divisar una construcción industrial no muy diferente a las ya descritas, aunque hoy en plena reforma, que llama la atención por su chimenea. Conserva Ciella el paraje con sus edificios, si bien muy reformados, de fabricación, de almacén, de caballerizas,  con su patio o corraliza amplísimo (foto n° 21). Diversos usos industriales (aprovechamiento eléctrico, fabricación de maderas) han cambiado el aspecto externo, han destruido el equipamiento industrial harinero... pero no han conseguido amenazar la imagen de un núcleo industrial temprano que deberíamos proteger. En este caso también la fábrica va unida a una empresa harinera moderna, en manos de la familia Varona, una de las más tempranas en reformar y modernizar los antiguos molinos de la zona. Claro que su significación va más lejos ya que su salto permitió a la primera eléctrica iluminar Reinosa, ejemplo pionero de un aprovechamiento de las harineras bien conocido en otros muchos casos que se pueden rastrear desde la posguerra civil hasta el presente.

con su patio o corraliza amplísimo (foto n° 21). Diversos usos industriales (aprovechamiento eléctrico, fabricación de maderas) han cambiado el aspecto externo, han destruido el equipamiento industrial harinero... pero no han conseguido amenazar la imagen de un núcleo industrial temprano que deberíamos proteger. En este caso también la fábrica va unida a una empresa harinera moderna, en manos de la familia Varona, una de las más tempranas en reformar y modernizar los antiguos molinos de la zona. Claro que su significación va más lejos ya que su salto permitió a la primera eléctrica iluminar Reinosa, ejemplo pionero de un aprovechamiento de las harineras bien conocido en otros muchos casos que se pueden rastrear desde la posguerra civil hasta el presente.Ya bien entrados en el núcleo de Salces podremos disfrutar del último monumento a las harineras que se mantiene en pie en este tramo del Ebro. La que fue fábrica de Salces (o de las Pisas) conserva su imponente edificio principal y su entorno, incluso homenajeado en los topónimos de la casa. Pasó muy pronto, hacia 1856, a fábrica moderna de la mano de otra rama de la familia García de los Ríos y mediante una empresa que extendía sus intereses desde Reinosa a La Habana. Vendía la harina de Salces con el nombre comercial (sutil equívoco) de «La Primera del Ebro».

En las aguas campurrianas del Besaya también nos admiramos muy pronto de la presencia de harineras. En Lantueno, aunque en un paraje casi más próximo a Santiurde, se levanta el edificio imponente de su fábrica y se extiende su canal, muy deteriorado, y el «desbarcie» de aguas a través de un arco de muy buena factura (foto n° 22). En su interior, dedicado hoy a usos agropecuarios, se mantiene en parte la organización del espacio industrial histórico, aunque sin la maquinaria. La fábrica perteneció a la muy reconocida familia Macho Quevedo y, aunque en origen ya disponía de 6 pares de ruedas, fue reformada y modernizado su sistema de limpia y cernido hacia 1875.

En las aguas campurrianas del Besaya también nos admiramos muy pronto de la presencia de harineras. En Lantueno, aunque en un paraje casi más próximo a Santiurde, se levanta el edificio imponente de su fábrica y se extiende su canal, muy deteriorado, y el «desbarcie» de aguas a través de un arco de muy buena factura (foto n° 22). En su interior, dedicado hoy a usos agropecuarios, se mantiene en parte la organización del espacio industrial histórico, aunque sin la maquinaria. La fábrica perteneció a la muy reconocida familia Macho Quevedo y, aunque en origen ya disponía de 6 pares de ruedas, fue reformada y modernizado su sistema de limpia y cernido hacia 1875.Muy próxima a ella pero ya en Santiurde, sobre aguas afluentes del Besaya, se localiza la fábrica de la Venta Vieja (foto n° 23).  Está en un estado muy similar a la anterior y en un barrio que conserva los inmuebles que sirvieron de servicio complementario a la actividad de la fábrica (véase su nombre, por ejemplo). Llama la atención la concentración de harineras en este núcleo: la de Lantueno, la Venta Vieja (muy bien conservados sus edificios principales), la de la Ferrería (reedificada para otros usos) y la Dominica (hoy un clausurado negocio de restauración), unidas por un corto y relajado paseo que en nada desmerece el itinerario de las harineras del Ebro en su tramo hasta Reinosa.

Está en un estado muy similar a la anterior y en un barrio que conserva los inmuebles que sirvieron de servicio complementario a la actividad de la fábrica (véase su nombre, por ejemplo). Llama la atención la concentración de harineras en este núcleo: la de Lantueno, la Venta Vieja (muy bien conservados sus edificios principales), la de la Ferrería (reedificada para otros usos) y la Dominica (hoy un clausurado negocio de restauración), unidas por un corto y relajado paseo que en nada desmerece el itinerario de las harineras del Ebro en su tramo hasta Reinosa.

Está en un estado muy similar a la anterior y en un barrio que conserva los inmuebles que sirvieron de servicio complementario a la actividad de la fábrica (véase su nombre, por ejemplo). Llama la atención la concentración de harineras en este núcleo: la de Lantueno, la Venta Vieja (muy bien conservados sus edificios principales), la de la Ferrería (reedificada para otros usos) y la Dominica (hoy un clausurado negocio de restauración), unidas por un corto y relajado paseo que en nada desmerece el itinerario de las harineras del Ebro en su tramo hasta Reinosa.

Está en un estado muy similar a la anterior y en un barrio que conserva los inmuebles que sirvieron de servicio complementario a la actividad de la fábrica (véase su nombre, por ejemplo). Llama la atención la concentración de harineras en este núcleo: la de Lantueno, la Venta Vieja (muy bien conservados sus edificios principales), la de la Ferrería (reedificada para otros usos) y la Dominica (hoy un clausurado negocio de restauración), unidas por un corto y relajado paseo que en nada desmerece el itinerario de las harineras del Ebro en su tramo hasta Reinosa. Pero no dejemos las harineras sin citar la única que ha sido restaurada con el ánimo de servir de reclamo y revalorización de este patrimonio industrial. La Montañesa de Pesquera ha pasado de ser la primera, de entre las que hemos citado, que presumía ante el rey de haber reformado sus instalaciones apenas comenzado el siglo XIX, a erigirse en un pionero (en la región) y merecido museo de las harinas de Cantabria (foto n° 24). Deseamos que su labor divulgativa se vaya consolidando, que sirva de centro de acogida y referencia para la investigación sobre la evolución histórica del sector y que, en suma, se convierta en ejemplo a seguir como referente del valor patrimonial de nuestra historia industrial.

Pero no dejemos las harineras sin citar la única que ha sido restaurada con el ánimo de servir de reclamo y revalorización de este patrimonio industrial. La Montañesa de Pesquera ha pasado de ser la primera, de entre las que hemos citado, que presumía ante el rey de haber reformado sus instalaciones apenas comenzado el siglo XIX, a erigirse en un pionero (en la región) y merecido museo de las harinas de Cantabria (foto n° 24). Deseamos que su labor divulgativa se vaya consolidando, que sirva de centro de acogida y referencia para la investigación sobre la evolución histórica del sector y que, en suma, se convierta en ejemplo a seguir como referente del valor patrimonial de nuestra historia industrial.Fijar la atención sobre estas harineras permitirá ponerlas en valor (y no necesariamente para uso turístico monumental) pero, sobre todo, debe servir para conservar lo que en ellas hay de aprovechable aún para la investigación y el estudio de nuestro reciente pasado industrial.

Una industria nueva: las vidrieras

Otra sorprendente especialización industrial concentró en las cercanías de Reinosa en la segunda mitad del siglo XIX hasta cinco fábricas modernas de elaboración de vidrio plano y hueco. En orden de antigüedad, La Luisiana en Las Rozas, la Cantábrica en Arroyo, la Santa Clara en Reinosa, la Guadalupe en Mataporquera y Cristalería Española en Arija.

Ya se ha escrito sobre la historia de esta experiencia industrial. Sobre su origen audaz, sobre su consolidación a finales del siglo XIX y sobre su crisis y desaparición a principios del siglo XX. Fue, sin duda, una referencia industrial a nivel nacional. En ella se simbolizaba la capacidad de la economía local para generar una industria moderna, para aprovechar los recursos del entorno en base a la iniciativa emprendedora de «capitanes» de la industria también locales. Es cierto también, que su pronta decadencia y la sustitución por otro modelo industrial de éxito tras la llegada de La Naval, sepultaron en el olvido esta experiencia y arrasaron con los recuerdos de las fábricas que protagonizaron ese desarrollo industrial temprano.

En efecto, ha quedado arrasada cualquier huella de la fábrica de Mataporquera, instalada a principios del siglo XX al pie de la cruz ferroviaria de Norte y La Robla, para aprovechar el acceso a los suministros de carbón y a los mercados interiores. La historia del establecimiento está vinculada a la familia política de los Fernández Castañeda y a las oscuras maniobras especulativas que aceleraron el final del sector en la comarca. De modo similar, la fábrica de Arija, cuyos restos no fueron completamente anegados por el Pantano del Ebro, tiene en su historia mucho de intervención estratégica de intereses franceses, a modo de contraejemplo de lo que sus fábricas vecinas habían significado en el desarrollo de la zona2. Por eso centraremos la atención en las otras tres fábricas.

Poco puede hacer la arqueología, si no es la subacuática, por recuperar los restos de la que fue primera vidriera hacia 1845, La Luisiana (foto n° 25).  Inundada por el Pantano, hoy sólo podríamos rastrear algunas de las explotaciones mineras del lignito que alimentó sus hornos en las laderas que protegían la confluencia del arroyo de la Virga con los meandros del Ebro. El emplazamiento se justificaba por la previsión y audacia de sus fundadores: los hermanos Collantes Bustamante sabían que la única manera de rentabilizar el lignito pobre que había denunciado y explotado intermitentemente su padre era quemarlo in situ. Integrando los recursos areneros y las sílices de la zona y la sosa que beneficiaban en un pueblo del norte de Burgos, podrían dar salida a una industria con sistemas de trabajo tradicionales pero con posibilidades de modernización y, sobre todo, con una demanda en progresión creciente de la mano de la eclosión del sector constructivo en España. La producción de vidrio plano de los Collantes en La Luisiana atrajo pronto un trasiego de mineros, carreteros y vidrieros sopladores o manchoneros y aplanadores que seguro que produjeron un cambio significativo del «ambiente» de los alrededores de Reinosa.

Inundada por el Pantano, hoy sólo podríamos rastrear algunas de las explotaciones mineras del lignito que alimentó sus hornos en las laderas que protegían la confluencia del arroyo de la Virga con los meandros del Ebro. El emplazamiento se justificaba por la previsión y audacia de sus fundadores: los hermanos Collantes Bustamante sabían que la única manera de rentabilizar el lignito pobre que había denunciado y explotado intermitentemente su padre era quemarlo in situ. Integrando los recursos areneros y las sílices de la zona y la sosa que beneficiaban en un pueblo del norte de Burgos, podrían dar salida a una industria con sistemas de trabajo tradicionales pero con posibilidades de modernización y, sobre todo, con una demanda en progresión creciente de la mano de la eclosión del sector constructivo en España. La producción de vidrio plano de los Collantes en La Luisiana atrajo pronto un trasiego de mineros, carreteros y vidrieros sopladores o manchoneros y aplanadores que seguro que produjeron un cambio significativo del «ambiente» de los alrededores de Reinosa.

Inundada por el Pantano, hoy sólo podríamos rastrear algunas de las explotaciones mineras del lignito que alimentó sus hornos en las laderas que protegían la confluencia del arroyo de la Virga con los meandros del Ebro. El emplazamiento se justificaba por la previsión y audacia de sus fundadores: los hermanos Collantes Bustamante sabían que la única manera de rentabilizar el lignito pobre que había denunciado y explotado intermitentemente su padre era quemarlo in situ. Integrando los recursos areneros y las sílices de la zona y la sosa que beneficiaban en un pueblo del norte de Burgos, podrían dar salida a una industria con sistemas de trabajo tradicionales pero con posibilidades de modernización y, sobre todo, con una demanda en progresión creciente de la mano de la eclosión del sector constructivo en España. La producción de vidrio plano de los Collantes en La Luisiana atrajo pronto un trasiego de mineros, carreteros y vidrieros sopladores o manchoneros y aplanadores que seguro que produjeron un cambio significativo del «ambiente» de los alrededores de Reinosa.

Inundada por el Pantano, hoy sólo podríamos rastrear algunas de las explotaciones mineras del lignito que alimentó sus hornos en las laderas que protegían la confluencia del arroyo de la Virga con los meandros del Ebro. El emplazamiento se justificaba por la previsión y audacia de sus fundadores: los hermanos Collantes Bustamante sabían que la única manera de rentabilizar el lignito pobre que había denunciado y explotado intermitentemente su padre era quemarlo in situ. Integrando los recursos areneros y las sílices de la zona y la sosa que beneficiaban en un pueblo del norte de Burgos, podrían dar salida a una industria con sistemas de trabajo tradicionales pero con posibilidades de modernización y, sobre todo, con una demanda en progresión creciente de la mano de la eclosión del sector constructivo en España. La producción de vidrio plano de los Collantes en La Luisiana atrajo pronto un trasiego de mineros, carreteros y vidrieros sopladores o manchoneros y aplanadores que seguro que produjeron un cambio significativo del «ambiente» de los alrededores de Reinosa. Casi en pleno casco urbano de Reinosa se edificó otra de las vidrieras, esta vez para la elaboración de vidrio hueco, hacia 1870. Santa Clara ocupaba toda la margen derecha del Ebro, en el tramo desde el puente hasta el trazado del ferrocarril, en el lugar que llamaban de Las Carreras y sobre una antigua fábrica de curtidos. Sin embargo, hoy tan sólo queda en el recuerdo local un par de referencias en el nombre de las calles del barrio urbanizado sobre su solar (foto n° 27). En el origen de la Santa Clara despunta la figura de su fundador, Telesforo Fernández Castañeda. Desde su experiencia como administrador de La Luisiana, supo aprovechar una coyuntura favorable para convertirse en el industrial más importante de Reinosa (confirmado con distintos cargos locales y regionales y con el banco de senador vitalicio del reino).

Casi en pleno casco urbano de Reinosa se edificó otra de las vidrieras, esta vez para la elaboración de vidrio hueco, hacia 1870. Santa Clara ocupaba toda la margen derecha del Ebro, en el tramo desde el puente hasta el trazado del ferrocarril, en el lugar que llamaban de Las Carreras y sobre una antigua fábrica de curtidos. Sin embargo, hoy tan sólo queda en el recuerdo local un par de referencias en el nombre de las calles del barrio urbanizado sobre su solar (foto n° 27). En el origen de la Santa Clara despunta la figura de su fundador, Telesforo Fernández Castañeda. Desde su experiencia como administrador de La Luisiana, supo aprovechar una coyuntura favorable para convertirse en el industrial más importante de Reinosa (confirmado con distintos cargos locales y regionales y con el banco de senador vitalicio del reino).  Lo cierto es que a la muerte de Antonio Collantes Bustamante, ocurrida en medio de una fuerte inversión diversificada en capital industrial y minero de alto riesgo en plena crisis de 1866, nuestro protagonista supo maniobrar en la junta de acreedores de aquel y negociar un traspaso de intereses en la fábrica de Las Rozas (parte de la propiedad y arriendo) al tiempo que impulsaba la expansión de los negocios con la apertura casi simultánea de las fábricas de Reinosa y Arroyo. Entre sus objetivos estaba facilitar el acceso a suministros y mercados, diversificar la oferta de productos, por la vía de introducir el vidrio hueco, y ampliar la capacidad de control y gestión de la mano de obra especializada, mayoritariamente extranjera, cara y protectora de sus saberes. Conservamos imágenes (foto n° 28) de las instalaciones de fabricación (y buenas descripciones en la documentación pública), pero sólo un edificio de habitación, escritorio y despacho de la Santa Clara se mantuvo en pie, en la misma margen del río, hasta hace unos años.

Lo cierto es que a la muerte de Antonio Collantes Bustamante, ocurrida en medio de una fuerte inversión diversificada en capital industrial y minero de alto riesgo en plena crisis de 1866, nuestro protagonista supo maniobrar en la junta de acreedores de aquel y negociar un traspaso de intereses en la fábrica de Las Rozas (parte de la propiedad y arriendo) al tiempo que impulsaba la expansión de los negocios con la apertura casi simultánea de las fábricas de Reinosa y Arroyo. Entre sus objetivos estaba facilitar el acceso a suministros y mercados, diversificar la oferta de productos, por la vía de introducir el vidrio hueco, y ampliar la capacidad de control y gestión de la mano de obra especializada, mayoritariamente extranjera, cara y protectora de sus saberes. Conservamos imágenes (foto n° 28) de las instalaciones de fabricación (y buenas descripciones en la documentación pública), pero sólo un edificio de habitación, escritorio y despacho de la Santa Clara se mantuvo en pie, en la misma margen del río, hasta hace unos años. La otra fábrica levantada por Telesforo fue La Cantábrica, en Arroyo.

La otra fábrica levantada por Telesforo fue La Cantábrica, en Arroyo.  Sus restos han corrido mejor suerte que sus hermanas repasadas hasta ahora. Se levantan con orgullo, al paso de la carretera local desde Bolmir, las decorosas casas de habitación para los obreros (fotos n° 29 y 30). Y detrás de ellas, un solar colmado de maleza deja entrever los restos del recinto fabril de la Cantábrica, muy significativamente la única chimenea en pie hoy (foto n° 31).

Sus restos han corrido mejor suerte que sus hermanas repasadas hasta ahora. Se levantan con orgullo, al paso de la carretera local desde Bolmir, las decorosas casas de habitación para los obreros (fotos n° 29 y 30). Y detrás de ellas, un solar colmado de maleza deja entrever los restos del recinto fabril de la Cantábrica, muy significativamente la única chimenea en pie hoy (foto n° 31).  A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años (incluida una descripción precisa de los restos por J.M. Sierra), el abandono parece ir más rápido que los esfuerzos por conservar la única vidriera que nos sobrevive de aquella bonita historia industrial. Y hay que saber que tampoco estuvo libre de la amenaza del Pantano, que toma su desagüe a pocos metros del recinto. Queda descrita la oportunidad de su promotor en la construcción de esta fábrica, quizá utilizada como incipiente escuela de formación de vidrieros del país, en un principio. Su fundación, sin embargo, está acompañada de los vaivenes propios de los primeros tiempos de la industrialización: ante la inseguridad generada por la muerte del principal propietario de La Luisiana, varios trabajadores suyos impulsan una denuncia minera de lignito y el proyecto para fabricar vidrio en Medianedo. Meses después, interviene Telesforo para hacerse con el proyecto y llevarlo a buen fin (foto n° 32), en lo que parece una hábil maniobra para distanciar sus negocios de los intereses de la familia Collantes.

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años (incluida una descripción precisa de los restos por J.M. Sierra), el abandono parece ir más rápido que los esfuerzos por conservar la única vidriera que nos sobrevive de aquella bonita historia industrial. Y hay que saber que tampoco estuvo libre de la amenaza del Pantano, que toma su desagüe a pocos metros del recinto. Queda descrita la oportunidad de su promotor en la construcción de esta fábrica, quizá utilizada como incipiente escuela de formación de vidrieros del país, en un principio. Su fundación, sin embargo, está acompañada de los vaivenes propios de los primeros tiempos de la industrialización: ante la inseguridad generada por la muerte del principal propietario de La Luisiana, varios trabajadores suyos impulsan una denuncia minera de lignito y el proyecto para fabricar vidrio en Medianedo. Meses después, interviene Telesforo para hacerse con el proyecto y llevarlo a buen fin (foto n° 32), en lo que parece una hábil maniobra para distanciar sus negocios de los intereses de la familia Collantes. Con el tiempo, y por diversas razones estratégicas de un sector con problemas, todas las fábricas citadas unieron sus esfuerzos en iniciativas societarias, Vidriera Reinosana y Vidrieras Cantábricas Reunidas. Era el símbolo de una experiencia industrial plenamente endógena, con un interés histórico indudable, con una influencia en la vida económica y social de la comarca definitiva, pero con una inmerecida ausencia en el recuerdo de la historia local. Rescatémosla de ese olvido mediante la conservación de los restos que nos ha dejado el paso del tiempo y con el respeto de su legado, tangible o intangible, todavía oculto en piezas elaboradas, memoria de linajes de trabajadores o documentos traspapelados por algún desván.

Con el tiempo, y por diversas razones estratégicas de un sector con problemas, todas las fábricas citadas unieron sus esfuerzos en iniciativas societarias, Vidriera Reinosana y Vidrieras Cantábricas Reunidas. Era el símbolo de una experiencia industrial plenamente endógena, con un interés histórico indudable, con una influencia en la vida económica y social de la comarca definitiva, pero con una inmerecida ausencia en el recuerdo de la historia local. Rescatémosla de ese olvido mediante la conservación de los restos que nos ha dejado el paso del tiempo y con el respeto de su legado, tangible o intangible, todavía oculto en piezas elaboradas, memoria de linajes de trabajadores o documentos traspapelados por algún desván.Restos de otras industrias

Otras muchas experiencias industriales alimentaron el «distrito» reinosano a lo largo del ochocientos.Y algunas, de no poco interés, sufrieron un olvido aún mayor de las consideradas más arriba, ya que no he podido rastrear ninguna huella en el presente. Es el caso de un pionero intento de champanización industrial, la temprana instalación de la industria quesera a la europea en la ciudad, de la mano de nuestro amigo Antonio Collantes primero y de Boffard después, la audaz comercialización de un «Medoc» campurriano, las sucesivas fiebres mineras de distinto carácter y persistencia… Pero en otros muchos casos hemos encontrado algún resto tangible sobre el que sustentar un recuerdo.

Otras muchas experiencias industriales alimentaron el «distrito» reinosano a lo largo del ochocientos.Y algunas, de no poco interés, sufrieron un olvido aún mayor de las consideradas más arriba, ya que no he podido rastrear ninguna huella en el presente. Es el caso de un pionero intento de champanización industrial, la temprana instalación de la industria quesera a la europea en la ciudad, de la mano de nuestro amigo Antonio Collantes primero y de Boffard después, la audaz comercialización de un «Medoc» campurriano, las sucesivas fiebres mineras de distinto carácter y persistencia… Pero en otros muchos casos hemos encontrado algún resto tangible sobre el que sustentar un recuerdo.

Hubo, por ejemplo, una fábrica de transformación metálica (camino intermedio entre las ferrerías y La Naval) en Bolmir. Las instalaciones de una harinera en los límites mismos del Pantano (foto n° 33) sirvieron, antes de ser inundadas, para la fábrica de la Vega. Aunque no he alcanzado a identificar sino el emplazamiento, sin embargo, en la misma plaza del Ayuntamiento de Reinosa se puede apreciar una columna elaborada en Bolmir (foto n° 34). Un topónimo entre Salces y Fontibre nos da la pista de la pervivencia de una huella de la muy tradicional (y completamente abandonada) actividad textil de abatanado de las lanas del país: en Batán se pueden apreciar las ruinas sobre el Ebro de un edificio que heredó el emplazamiento de ese ingenio (foto n° 35). La misma actividad debió de estar presente en las instalaciones molineras de la harinera de Salces, ya que en la documentación se la nombra en muchas ocasiones como «de las Pisas».

Hubo, por ejemplo, una fábrica de transformación metálica (camino intermedio entre las ferrerías y La Naval) en Bolmir. Las instalaciones de una harinera en los límites mismos del Pantano (foto n° 33) sirvieron, antes de ser inundadas, para la fábrica de la Vega. Aunque no he alcanzado a identificar sino el emplazamiento, sin embargo, en la misma plaza del Ayuntamiento de Reinosa se puede apreciar una columna elaborada en Bolmir (foto n° 34). Un topónimo entre Salces y Fontibre nos da la pista de la pervivencia de una huella de la muy tradicional (y completamente abandonada) actividad textil de abatanado de las lanas del país: en Batán se pueden apreciar las ruinas sobre el Ebro de un edificio que heredó el emplazamiento de ese ingenio (foto n° 35). La misma actividad debió de estar presente en las instalaciones molineras de la harinera de Salces, ya que en la documentación se la nombra en muchas ocasiones como «de las Pisas». Más tradición y pervivencia mantuvo en la comarca la industria del curtido. He podido seguir documentalmente fábricas, a veces muy tempranas, pero pocas huellas nos han quedado de ellas. Las dos que se localizaban en Reinosa, cuando la actividad de sus noques dejó de ser competitiva, dieron paso a otros aprovechamientos industriales. La ocupada por la Santa Clara no nos ha dejado huella alguna, pero otra en la Pelilla, tan sólo ha sido sustituida por los negocios de embutido de Niceas, en el entorno de Vista Alegre (foto n° 36). En Matamorosa, sin embargo, el nombre de algunas calles (curtidos, los noques) nos conduce hasta el edificio de molinos que perteneció a la fábrica de curtidos del lugar. Aunque transformada para la molienda tradicional con aguas del Izarilla, aún puede rastrearse algún indicio de la actividad entre las ruinas de la finca y en la misma disposición del espacio interior (foto n° 37).

Más tradición y pervivencia mantuvo en la comarca la industria del curtido. He podido seguir documentalmente fábricas, a veces muy tempranas, pero pocas huellas nos han quedado de ellas. Las dos que se localizaban en Reinosa, cuando la actividad de sus noques dejó de ser competitiva, dieron paso a otros aprovechamientos industriales. La ocupada por la Santa Clara no nos ha dejado huella alguna, pero otra en la Pelilla, tan sólo ha sido sustituida por los negocios de embutido de Niceas, en el entorno de Vista Alegre (foto n° 36). En Matamorosa, sin embargo, el nombre de algunas calles (curtidos, los noques) nos conduce hasta el edificio de molinos que perteneció a la fábrica de curtidos del lugar. Aunque transformada para la molienda tradicional con aguas del Izarilla, aún puede rastrearse algún indicio de la actividad entre las ruinas de la finca y en la misma disposición del espacio interior (foto n° 37). El curtido fue la actividad industrial que acabó realizándose en una de las fábricas con una historia tan breve como curiosa en Reinosa. Sobre un antiguo molino movido por las aguas del Híjar, La Florida, en el lugar de Las Carreras, se construye un establecimiento para la fabricación de «aguardientes, espíritus y ginebra» alrededor de 1875. Fue significativamente titulada «La Primera de España» en su género de destilados, bajo la propiedad societaria de Gutiérrez, Casafont y Compañía. Después pasó a llamarse La Ibérica, con nuevos socios (entre ellos nuestro conocido Telesforo) hasta que tras una subasta por quiebra a principios del siglo XX cambia su actividad hacia el curtido. En la posguerra, sus instalaciones fueron sucesivamente ocupadas por La Naval y por la urbanización que hoy existe. Sólo en su alineación se pueden deducir los cimientos del canal y los edificios de la antigua fábrica, así como en el topónimo de La Florida, conservado en una de sus calles (foto nº 38).

El curtido fue la actividad industrial que acabó realizándose en una de las fábricas con una historia tan breve como curiosa en Reinosa. Sobre un antiguo molino movido por las aguas del Híjar, La Florida, en el lugar de Las Carreras, se construye un establecimiento para la fabricación de «aguardientes, espíritus y ginebra» alrededor de 1875. Fue significativamente titulada «La Primera de España» en su género de destilados, bajo la propiedad societaria de Gutiérrez, Casafont y Compañía. Después pasó a llamarse La Ibérica, con nuevos socios (entre ellos nuestro conocido Telesforo) hasta que tras una subasta por quiebra a principios del siglo XX cambia su actividad hacia el curtido. En la posguerra, sus instalaciones fueron sucesivamente ocupadas por La Naval y por la urbanización que hoy existe. Sólo en su alineación se pueden deducir los cimientos del canal y los edificios de la antigua fábrica, así como en el topónimo de La Florida, conservado en una de sus calles (foto nº 38). Pero poco hemos hablado hasta ahora de una de las actividades que mejor representaron la incorporación de Campoo a las primeras fases de la Industrialización. En este sentido hay que citar primero el coto minero de Valdearroyo, origen, nada menos que dieciochesco, de la minería del carbón que generó una actividad imparable hasta bien avanzado el siglo XX. Allí se situaron las primeras extracciones de hierro para la ferrería de Horna, las denuncias de lignito de Luis de Collantes que luego alimentaron los hornos vidrieros de la zona y que, cerrados estos, siguieron explotándose por otras empresas mineras. Y allí también se explotaron otras minas de calluela para la fabricación de refractarios y diversas extracciones de arenas. Minas como Luisiana, Abundancia, Iberia en Las Rozas, San Roque, en Llano... fueron en parte inundadas por el Pantano, pero gran parte de sus instalaciones de arrastre, beneficio y de carga en el ferrocarril de La Robla son perfectamente visibles hoy con el simple paseo por la ribera sur del Pantano.

Pero poco hemos hablado hasta ahora de una de las actividades que mejor representaron la incorporación de Campoo a las primeras fases de la Industrialización. En este sentido hay que citar primero el coto minero de Valdearroyo, origen, nada menos que dieciochesco, de la minería del carbón que generó una actividad imparable hasta bien avanzado el siglo XX. Allí se situaron las primeras extracciones de hierro para la ferrería de Horna, las denuncias de lignito de Luis de Collantes que luego alimentaron los hornos vidrieros de la zona y que, cerrados estos, siguieron explotándose por otras empresas mineras. Y allí también se explotaron otras minas de calluela para la fabricación de refractarios y diversas extracciones de arenas. Minas como Luisiana, Abundancia, Iberia en Las Rozas, San Roque, en Llano... fueron en parte inundadas por el Pantano, pero gran parte de sus instalaciones de arrastre, beneficio y de carga en el ferrocarril de La Robla son perfectamente visibles hoy con el simple paseo por la ribera sur del Pantano. La explotación minera de Fontoria, una cantera de magnesita en Nestares, conserva buenos indicios de su actividad desde finales del siglo XIX. La cantera a cielo abierto, hoy inundada (foto n° 39), sirve de punto de atracción a los paseantes, precisamente siguiendo el camino que debió de ocupar un pequeño tren minero en el trasiego hasta la fábrica de beneficio del mineral, en el núcleo de Nestares.

La explotación minera de Fontoria, una cantera de magnesita en Nestares, conserva buenos indicios de su actividad desde finales del siglo XIX. La cantera a cielo abierto, hoy inundada (foto n° 39), sirve de punto de atracción a los paseantes, precisamente siguiendo el camino que debió de ocupar un pequeño tren minero en el trasiego hasta la fábrica de beneficio del mineral, en el núcleo de Nestares.  Allí una urbanización ha eliminado el rastro de la explotación, pero no su huella en los topónimos de su callejero (los Hornos, la Parada). Una imagen histórica (foto n° 40) nos enseña las chimeneas de la oficina de beneficio que debieron destinar su producción al alimento de los altos hornos de Bilbao.

Allí una urbanización ha eliminado el rastro de la explotación, pero no su huella en los topónimos de su callejero (los Hornos, la Parada). Una imagen histórica (foto n° 40) nos enseña las chimeneas de la oficina de beneficio que debieron destinar su producción al alimento de los altos hornos de Bilbao.Otro coto minero de gran interés histórico es el de cobre de Soto. Un paraje excepcional en la ladera que asciende desde Espinilla a Palombera nos descubre las ruinas arrasadas de los pozos, planos inclinados y oficinas de beneficio de la explotación (foto nº 41). El interés de la historia de estas minas está en su propio origen y en la persistencia de la explotación hasta bien entrado el siglo XX. En la década de los años 50 del siglo XIX, una pequeña fiebre minera estalla en la aldea de Soto, con varias denuncias de minas de cobre protagonizadas por pequeñas compañías lideradas por algún empresario o profesional de la comarca.  Al final de la década, sin embargo, muchos de los socios de esas compañías firmaban la constitución de una sociedad para la explotación del coto minero de Soto bajo el significativo nombre de Unión Campurriana (parece como si aquel que no fuera socio de ella no era nadie en la vida social y económica de Reinosa). De inmediato la sociedad firma un acuerdo de arriendo con ingenieros ingleses (vinculados a la construcción del Ferrocarril recién estrenado en Reinosa) que aseguran enviar el cobre beneficiado a Escocia. Un esquema de explotación similar se mantendrá en el tiempo, con protagonistas cambiantes pero con propietarios vinculados siempre a los intereses campurrianos. Tal vez Soto simboliza bien el espíritu o, según la terminología económica más de moda, el ambiente industrial que a mediados del siglo XIX generaba la confluencia de profesionales, ingenieros, comerciantes emprendedores y trabajadores cualificados en Reinosa, traídos de media Europa por la industria del vidrio, los negocios ultramarinos, la construcción del ferrocarril y de los complejos túneles del tramo hasta Bárcena...

Al final de la década, sin embargo, muchos de los socios de esas compañías firmaban la constitución de una sociedad para la explotación del coto minero de Soto bajo el significativo nombre de Unión Campurriana (parece como si aquel que no fuera socio de ella no era nadie en la vida social y económica de Reinosa). De inmediato la sociedad firma un acuerdo de arriendo con ingenieros ingleses (vinculados a la construcción del Ferrocarril recién estrenado en Reinosa) que aseguran enviar el cobre beneficiado a Escocia. Un esquema de explotación similar se mantendrá en el tiempo, con protagonistas cambiantes pero con propietarios vinculados siempre a los intereses campurrianos. Tal vez Soto simboliza bien el espíritu o, según la terminología económica más de moda, el ambiente industrial que a mediados del siglo XIX generaba la confluencia de profesionales, ingenieros, comerciantes emprendedores y trabajadores cualificados en Reinosa, traídos de media Europa por la industria del vidrio, los negocios ultramarinos, la construcción del ferrocarril y de los complejos túneles del tramo hasta Bárcena...

Al final de la década, sin embargo, muchos de los socios de esas compañías firmaban la constitución de una sociedad para la explotación del coto minero de Soto bajo el significativo nombre de Unión Campurriana (parece como si aquel que no fuera socio de ella no era nadie en la vida social y económica de Reinosa). De inmediato la sociedad firma un acuerdo de arriendo con ingenieros ingleses (vinculados a la construcción del Ferrocarril recién estrenado en Reinosa) que aseguran enviar el cobre beneficiado a Escocia. Un esquema de explotación similar se mantendrá en el tiempo, con protagonistas cambiantes pero con propietarios vinculados siempre a los intereses campurrianos. Tal vez Soto simboliza bien el espíritu o, según la terminología económica más de moda, el ambiente industrial que a mediados del siglo XIX generaba la confluencia de profesionales, ingenieros, comerciantes emprendedores y trabajadores cualificados en Reinosa, traídos de media Europa por la industria del vidrio, los negocios ultramarinos, la construcción del ferrocarril y de los complejos túneles del tramo hasta Bárcena...

Al final de la década, sin embargo, muchos de los socios de esas compañías firmaban la constitución de una sociedad para la explotación del coto minero de Soto bajo el significativo nombre de Unión Campurriana (parece como si aquel que no fuera socio de ella no era nadie en la vida social y económica de Reinosa). De inmediato la sociedad firma un acuerdo de arriendo con ingenieros ingleses (vinculados a la construcción del Ferrocarril recién estrenado en Reinosa) que aseguran enviar el cobre beneficiado a Escocia. Un esquema de explotación similar se mantendrá en el tiempo, con protagonistas cambiantes pero con propietarios vinculados siempre a los intereses campurrianos. Tal vez Soto simboliza bien el espíritu o, según la terminología económica más de moda, el ambiente industrial que a mediados del siglo XIX generaba la confluencia de profesionales, ingenieros, comerciantes emprendedores y trabajadores cualificados en Reinosa, traídos de media Europa por la industria del vidrio, los negocios ultramarinos, la construcción del ferrocarril y de los complejos túneles del tramo hasta Bárcena...Podríamos ampliar el catálogo de defensa del patrimonio industrial que ha quedado fuera de este estudio. Por ejemplo, la pequeña minería de muleras, caleros, yeserías y tejeras que tanto se extiende por la zona, si bien de forma difusa. O como, extendiendo el concepto de industrial al de obra pública, el complejo de infraestructuras de transporte que tan determinante ha sido en el despegue económico de la comarca y en el desarrollo de la propia Reinosa: caminos reales, ferrocarriles, empresas de transporte de mercancías (carretería, correo, líneas de viajeros) y su equipamiento en posadas, tabernas y ventas. Y también la industria del ocio, protagonista en Campoo de forma temprana y diversa: balnearios, paisaje rural, ocio veraniego o invernal... Y, por supuesto, como la industria estratégica del universo de La Naval, que ha adquirido ya un carácter histórico para cuyo estudio empezamos a llegar tarde en el rastreo de algunos de sus testimonios (sin ir más lejos, los de sus protagonistas). Y, por qué no, la industria artesanal de la confitería, que tantas alegrías nos ha dado a los visitantes de Reinosa a lo largo de la Historia.

La arqueología industrial como una perspectiva

Llegados a este punto, no deberíamos conformarnos con dar valor al patrimonio industrial mejor evidenciado más arriba. He entendido la labor arqueológica como una experiencia de investigación, como buscar para recuperar y preservar, como una perspectiva más focalizada de la observación. De ahí que el resultado de la búsqueda no sea lo más concreto y llamativo, la arquitectura industrial, sino la contrastación de hipótesis, la apertura de líneas nuevas de indagación y, sobre todo, la obtención de nuevas fuentes de información directa.

Con el trabajo de campo, uno se encuentra con el patrimonio abandonado, pero también rescata del olvido (ojalá que para que se preserve, aunque no es mi responsabilidad directa) restos de maquinaria (fotos n° 42 y 43), documentos abandonados o preservados en archivos privados, espacios industriales conservados intactos aunque inactivos (foto n° 44) o, por el contrario, homenajeados privadamente, o las ruinas o las huellas de todo ello.

Con el trabajo de campo, uno se encuentra con el patrimonio abandonado, pero también rescata del olvido (ojalá que para que se preserve, aunque no es mi responsabilidad directa) restos de maquinaria (fotos n° 42 y 43), documentos abandonados o preservados en archivos privados, espacios industriales conservados intactos aunque inactivos (foto n° 44) o, por el contrario, homenajeados privadamente, o las ruinas o las huellas de todo ello.  Desde esta perspectiva también nos vamos a encontrar con restos intangibles de la actividad, como las pinturas realizadas en la pared del dibujo de la muela para su labrado (foto n° 45), o como los «grafitis» del molinero en sus tiempos de espera. Incluso con nuevos interrogantes sobre el significado de los restos o de su disposición. Y, por supuesto, también debemos buscar ávidamente el testimonio directo de la actividad a través de quienes la vivieron directamente, los obreros, encargados y empresarios, y de quienes lo hicieron de forma indirecta: sus familias y descendientes y el entorno comunitario, en el que siempre prevalece, si no un recuerdo, al menos un imaginario colectivo de la actividad. Lo más habitual es que de todo ello obtengamos, no sólo mucha información, sino incluso, importante documentación complementaria de fotografías, papeles privados, planos, productos elaborados, catálogos, nóminas, reglamentos, contabilidad...

Desde esta perspectiva también nos vamos a encontrar con restos intangibles de la actividad, como las pinturas realizadas en la pared del dibujo de la muela para su labrado (foto n° 45), o como los «grafitis» del molinero en sus tiempos de espera. Incluso con nuevos interrogantes sobre el significado de los restos o de su disposición. Y, por supuesto, también debemos buscar ávidamente el testimonio directo de la actividad a través de quienes la vivieron directamente, los obreros, encargados y empresarios, y de quienes lo hicieron de forma indirecta: sus familias y descendientes y el entorno comunitario, en el que siempre prevalece, si no un recuerdo, al menos un imaginario colectivo de la actividad. Lo más habitual es que de todo ello obtengamos, no sólo mucha información, sino incluso, importante documentación complementaria de fotografías, papeles privados, planos, productos elaborados, catálogos, nóminas, reglamentos, contabilidad... Naturalmente que mediante la aproximación arqueológica al patrimonio industrial no sólo se pretende la obtención de información, también se pretende su conservación. Pero en esa labor la principal aportación, como investigador, será la de asegurar su puesta en valor. Este es el mejor medio para que en la labor de conservación participe desde su propietario hasta las instituciones que buscan mayor rentabilidad turística o política en una posible restauración, invariablemente costosísima.

Naturalmente que mediante la aproximación arqueológica al patrimonio industrial no sólo se pretende la obtención de información, también se pretende su conservación. Pero en esa labor la principal aportación, como investigador, será la de asegurar su puesta en valor. Este es el mejor medio para que en la labor de conservación participe desde su propietario hasta las instituciones que buscan mayor rentabilidad turística o política en una posible restauración, invariablemente costosísima. Es más fructífera la incorporación de las labores de conservación patrimonial de la actividad industrial a las comunidades locales, porque la integran en sus intereses y necesidades y concretan la rentabilidad de ese patrimonio desde una perspectiva menos museística, más patrimonial, como uno mis de sus recursos. Naturalmente que en esa tarea deben ser asesorados, impulsados y financiados desde las instituciones culturales públicas (y sería deseable que también privadas) del ámbito local, regional, nacional o internacional. En mi experiencia con Campoo he creído ver siempre un deseo cierto de sus gentes de homenajear a su pasado, y también el de su rica, diversa y densa actividad industrial.

Es más fructífera la incorporación de las labores de conservación patrimonial de la actividad industrial a las comunidades locales, porque la integran en sus intereses y necesidades y concretan la rentabilidad de ese patrimonio desde una perspectiva menos museística, más patrimonial, como uno mis de sus recursos. Naturalmente que en esa tarea deben ser asesorados, impulsados y financiados desde las instituciones culturales públicas (y sería deseable que también privadas) del ámbito local, regional, nacional o internacional. En mi experiencia con Campoo he creído ver siempre un deseo cierto de sus gentes de homenajear a su pasado, y también el de su rica, diversa y densa actividad industrial.Nota sobre referencias

La mayor parte de la información vertida en el texto procede del trabajo de campo del autor. La contextualización histórica, por su parte, está sustentada en la documentación consultada y analizada, procedente de fuentes y archivos diversos. Principalmente la notarial (Archivo Histórico Regional, Archivo de la Notaría de Reinosa y Registro de la Propiedad), la periodística (Hemeroteca de la Biblioteca Menéndez Pelayo), la local (Archivo Municipal de Enmedio) y la procedente de otras fuentes impresas (guías provinciales, memorias de la Cámara de Comercio). Para no agotar la paciencia del lector con referencias historiográficas complementarias, baste citar a algunos expertos en distintos aspectos de la historia industrial campurriana que ya han escrito sobre la cuestión, incluso en esta misma cabecera: J. M. Sierra, Manuel Corbera, Carmen Ceballos, Rubén Gutiérrez Rapp, José Aramberri, Santiago Delgado, Julio Manuel de Luis (entre otros) y, humildemente, el propio autor3.

Notas

1 Debo agradecer la invitación de Daniel, la acogida y el trabajo del personal de la Casa de Cultura y, muy especialmente, la receptividad del público asistente aquella fría tarde de mayo. Muchos de ellos intercambiaron informaciones y complicidades (recuerdo a Pati y Óscar y a Raquel, entre otros) que ayudaron a corregir el original de este texto.

1 Debo agradecer la invitación de Daniel, la acogida y el trabajo del personal de la Casa de Cultura y, muy especialmente, la receptividad del público asistente aquella fría tarde de mayo. Muchos de ellos intercambiaron informaciones y complicidades (recuerdo a Pati y Óscar y a Raquel, entre otros) que ayudaron a corregir el original de este texto.

2 Una interesante iniciativa comunitaria de recuperación de su memoria se puede seguir (y apoyar) a través de www.arija.org. No es, además, ajena a la asociación de recuperación de la memoria de los linajes de vidrieros que pasaron por Campoo.

3 Para cualquier tipo de sugerencia o reflexión al hilo de lo escrito o leído, se puede contactar con el autor en la dirección ferrugoz@msn.com

Comentarios recientes